El texto en las imágenes se puede traducir

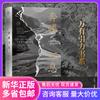

El Pentium: Lluvia, río, costa, mar y la configuración de la historia asiática

Precio por pieza incluyendo entrega a México

Cantidad

Producto seleccionado

Especificaciones del producto

Marca

Other

Editorial

Other

Autor

Suzier amis

Título

Unbelievable: shaping of the history of rain, river, shore, sea and asia

Número de libro

Other

Marca

Other

Editorial

Other

Autor

Suzier amis

Título

Unbelievable: shaping of the history of rain, river, shore, sea and asia

Número de libro

Other

Marca

Other

Editorial

Other

Autor

Suzier amis

Título

Unbelievable: shaping of the history of rain, river, shore, sea and asia

Número de libro

Other

Detalles del producto

El texto en las imágenes se puede traducir

Información básica (sujeta al producto real)

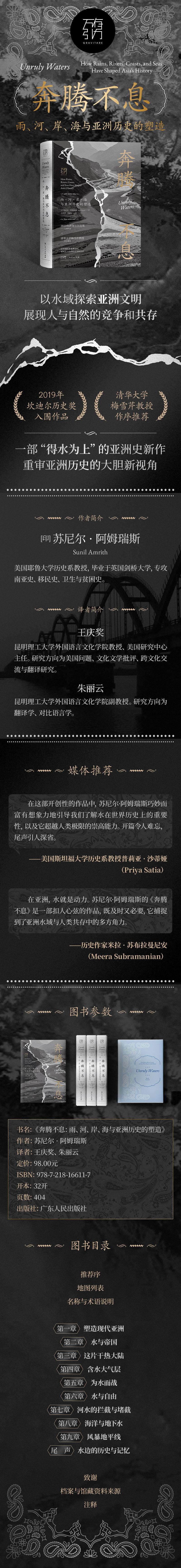

| Nombre del producto: | El flujo nunca se detiene: Lluvia, ríos, riberas, mares y la formación de la historia asiática (Serie Gravitación Universal) Boku.com | formato: | 32 abierto |

| autor: | Sunil Amrith | Número de páginas: | |

| Precios: | 98 | Fecha de publicación: | 1 de marzo de 2024 |

| Número ISBN: | 9787218166117 | Tipos de productos: | libros |

| El editor: | Gente de Guangdong | Edición: | 1 |

Acerca del autor:

[Indio] Sunil? Por Sunil Amrith Sunil? Amrith es profesor de historia en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y se especializa en historia del sur de Asia, historia de la inmigración, historia de la salud y de la pobreza.

Premio Wang Qing, Zhu Liyun, traducción del Premio Wang Qing, profesor de la Escuela de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming y director del Centro de Estudios Estadounidenses. Sus intereses de investigación incluyen temas estadounidenses, crítica cultural y literaria, comunicación intercultural y estudios de traducción.

Zhu Liyun es profesora asociada de la Escuela de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming. Sus líneas de investigación son los estudios de traducción y la lingüística comparada.

Premio Wang Qing, Zhu Liyun, traducción del Premio Wang Qing, profesor de la Escuela de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming y director del Centro de Estudios Estadounidenses. Sus intereses de investigación incluyen temas estadounidenses, crítica cultural y literaria, comunicación intercultural y estudios de traducción.

Zhu Liyun es profesora asociada de la Escuela de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming. Sus líneas de investigación son los estudios de traducción y la lingüística comparada.

......

Puntos clave:

La historia de Asia está marcada por el agua. En "Rush on: Rain, Rivers, Coasts, Seas, and the Shaping of Asian History", el historiador Sunil Amrith reexamina la historia de Asia a través de las historias de las lluvias, los ríos, las costas y los mares de Asia, y de los meteorólogos, ingenieros y agricultores que intentaron controlarlos. Desde una perspectiva india, muestra cómo los sueños y los temores al agua moldearon las visiones de independencia política y desarrollo económico, inspiraron esfuerzos para transformar la naturaleza mediante presas y bombas, y revirtieron las tensiones entre el interior y el exterior, ofreciendo a los lectores nuevas perspectivas e inspiración para reflexionar sobre el curso de la historia asiática.

......

Tabla de contenido:

secuencia

Lista de mapas

Explicación de nombres y términos

Dando forma a la Asia moderna

Capítulo 2 El agua y el imperio

Capítulo 3 Este continente seco y caluroso

Capítulo 4 Atmósfera acuífera

Capítulo 5: Luchando por el agua

Capítulo 6 El agua y la libertad

Capítulo 7: Interceptación y bloqueo de las aguas de los ríos

Capítulo 8 Océanos y aguas subterráneas

Capítulo 9 Horizonte de tormenta

Epílogo: Historia y memoria junto al agua

Expresiones de gratitud

Fuentes de archivos y colecciones

Notas

Lista de mapas

Explicación de nombres y términos

Dando forma a la Asia moderna

Capítulo 2 El agua y el imperio

Capítulo 3 Este continente seco y caluroso

Capítulo 4 Atmósfera acuífera

Capítulo 5: Luchando por el agua

Capítulo 6 El agua y la libertad

Capítulo 7: Interceptación y bloqueo de las aguas de los ríos

Capítulo 8 Océanos y aguas subterráneas

Capítulo 9 Horizonte de tormenta

Epílogo: Historia y memoria junto al agua

Expresiones de gratitud

Fuentes de archivos y colecciones

Notas

......

Reflejos:

Clima: Una nueva forma de repensar Asia. ¿Hasta qué punto se puede transformar el legado ambiental de Asia? ¿Cuál es el potencial de la tecnología para transformar Asia y aprovechar sus recursos hídricos en beneficio de todos? En las décadas entre las dos guerras mundiales, las respuestas a estas preguntas fueron tan provocativas como controvertidas. Ingenieros, científicos y nacionalistas tenían una férrea confianza en su capacidad para conquistar la naturaleza, pero esto se vio contrarrestado por un sentido de vulnerabilidad humana ante su enorme poder e imprevisibilidad. A medida que se conoció una nueva comprensión del monzón, el clima mismo ofreció una nueva forma de repensar Asia, sus fronteras y su futuro.

“Quiero pensar en el monzón como una forma de vida”, escribió el filósofo japonés Tetsuro Watsuji en la década de 1920, porque era “una función que el higrómetro no puede realizar”. El monzón constituye la esencia de la India, pero esta expresión provino de un observador japonés, no de un europeo. Watsuji fue un ético y esteta japonés que tradujo las obras de Søren Kierkegaard y viajó a Alemania en 1927 para estudiar con Martin Heidegger. Durante y después de sus viajes por el Sudeste Asiático, la India y Oriente Medio, escribió Futu (“Futu” significa, aproximadamente, “clima” en japonés) como respuesta al Sein und Zeit de Heidegger. Futu no se tradujo al inglés hasta 1961, por lo que es probable que poca gente en la India lo conozca. Sin embargo, la India es central en el argumento del libro de que el clima moldea la cultura, la sociedad y la historia. Lo que hizo diferente a Futu fue que contrastó el clima de la India con el de Japón y China, no con el de Europa. El trabajo de Watsuji fue parte de un movimiento intelectual y político más amplio en Japón para repensar las sociedades asiáticas y comparar sus similitudes y diferencias, a medida que se intensificaban los intentos del mundo europeo y Japón de convertirse en un hegemón regional.

La humedad del clima monzónico, argumenta Kazuji, “no infunde en la mente de las personas una lucha contra la naturaleza”, a diferencia de lo que ocurre en las regiones desérticas. Sostiene constantemente que “el rasgo más distintivo de la naturaleza humana monzónica… es la resignación y la obediencia”. Esto se debe en parte a la dualidad del clima monzónico: el monzón “típicamente muestra la violencia de la naturaleza” a través de enormes tormentas, “tan poderosas que la gente tiene que renunciar a toda resistencia”, pero esta “poderosa amenaza también puede dar a la gente esperanza de supervivencia”. Para Kazuji, India encarna el estado del clima monzónico. “Es la temporada de lluvias provocada por el monzón la que ha moldeado la obediencia de los indios”, señala. También observa que “más de dos tercios de los 320 millones de habitantes de la India (una quinta parte de la población mundial) son agricultores que dependen del monzón para sus cultivos”, por lo que “si el monzón llega a tiempo y dura más de lo previsto” es “la clave del problema”. Kazuji cree que las masas indias “no tienen forma de resistirse a la naturaleza”. “Ante tal inseguridad en sus vidas, el pueblo indio no tiene adónde escapar”. Esta inseguridad ha provocado su “falta de conciencia histórica, emociones desbordantes y una voluntad relajada”.

Este es un patrón común de argumentación, un patrón común de estereotipos de los indios como perezosos y emocionales. Los liberales británicos del siglo XIX afirmaban que los indios carecían de la racionalidad para gobernarse a sí mismos; estaban demasiado cerca de la naturaleza. Watsuji se inspira en esta tradición, pero sus escritos también muestran que los japoneses tienen una misión histórica específica: intentan "salvar" a Asia del dominio europeo y de su propio atraso. "Los pueblos del Sudeste Asiático nunca han logrado un progreso cultural evidente", declaró Watsuji, pero "si se encuentra la manera de romper este patrón y liberar su tremenda energía, lograrán un progreso asombroso". Escribió: "La resignación de los indios al destino despierta en nosotros la agresividad y el deseo de dominación y nos impulsa a la acción". "Basándose en esta premisa, quienes visitan la India no pueden evitar la tentación de esperar que los indios se alcen y luchen por la independencia". En este razonamiento circular, la lucha solo puede ser liderada por un pueblo cuyo clima les ha dado un temperamento diferente. Watsuji insinúa que los japoneses están mejor preparados para liderar esta lucha que los europeos. Los occidentales nunca pudieron comprender del todo el monzón, pero Japón, con su clima tropical en la periferia sur y sus entonces colonias, tuvo su propia experiencia. Watsuji no estaba solo. En el período de entreguerras, muchos estudiantes, científicos y políticos asiáticos reflexionaron sobre la relación entre naturaleza y poder, naturaleza e imperio, naturaleza y nación. Para el futuro de la India, Watsuji concluyó: «El cambio depende de la conquista del clima». Dicha conquista sería, en última instancia, una cuestión de tecnología, si no de moralidad, incluso de espiritualidad.

El sociólogo y economista bengalí Radhakamal Mukerjee tenía una perspectiva más figurativa, pero al igual que Tetsuro Watsuji, se preocupaba por cómo el clima y la ecología moldeaban la cultura. Como profesor en la Universidad de Lucknow, dedicó gran parte de las décadas de 1920 y 1930 a estudiar y escribir sobre la India rural. A Radhakamal Mukerjee le preocupaba el agua. En los últimos años, los historiadores han reinterpretado al excéntrico y erudito Radhakamal Mukerjee como un "profeta" con un sentido de vulnerabilidad ecológica y vías de desarrollo localistas, pero sus líneas generales no son particularmente claras. Fue un eugenista acérrimo; absorbió el determinismo racial y ambiental de su época y luego lo transformó, por ejemplo, al abogar por "espacio vital" (lebensraum) para "millones" de personas en India y China. No obstante, su preocupación por el equilibrio ambiental de la India fue inusual en una época de rápido desarrollo, y sus preocupaciones fueron más prácticas y concretas que las de Gandhi y otros. Alain Kamal Mukherjee escribió que «las personas, los árboles y el agua no deben considerarse separados e independientes» y condenó el «crimen» de conquistar la naturaleza, lo que a su vez «desataría fuerzas destructivas». Alain Kamal Mukherjee creía que un modelo de desarrollo sensato se centraba en «la relación entre las personas y los mundos orgánicos e inorgánicos que los rodean».

“Quiero pensar en el monzón como una forma de vida”, escribió el filósofo japonés Tetsuro Watsuji en la década de 1920, porque era “una función que el higrómetro no puede realizar”. El monzón constituye la esencia de la India, pero esta expresión provino de un observador japonés, no de un europeo. Watsuji fue un ético y esteta japonés que tradujo las obras de Søren Kierkegaard y viajó a Alemania en 1927 para estudiar con Martin Heidegger. Durante y después de sus viajes por el Sudeste Asiático, la India y Oriente Medio, escribió Futu (“Futu” significa, aproximadamente, “clima” en japonés) como respuesta al Sein und Zeit de Heidegger. Futu no se tradujo al inglés hasta 1961, por lo que es probable que poca gente en la India lo conozca. Sin embargo, la India es central en el argumento del libro de que el clima moldea la cultura, la sociedad y la historia. Lo que hizo diferente a Futu fue que contrastó el clima de la India con el de Japón y China, no con el de Europa. El trabajo de Watsuji fue parte de un movimiento intelectual y político más amplio en Japón para repensar las sociedades asiáticas y comparar sus similitudes y diferencias, a medida que se intensificaban los intentos del mundo europeo y Japón de convertirse en un hegemón regional.

La humedad del clima monzónico, argumenta Kazuji, “no infunde en la mente de las personas una lucha contra la naturaleza”, a diferencia de lo que ocurre en las regiones desérticas. Sostiene constantemente que “el rasgo más distintivo de la naturaleza humana monzónica… es la resignación y la obediencia”. Esto se debe en parte a la dualidad del clima monzónico: el monzón “típicamente muestra la violencia de la naturaleza” a través de enormes tormentas, “tan poderosas que la gente tiene que renunciar a toda resistencia”, pero esta “poderosa amenaza también puede dar a la gente esperanza de supervivencia”. Para Kazuji, India encarna el estado del clima monzónico. “Es la temporada de lluvias provocada por el monzón la que ha moldeado la obediencia de los indios”, señala. También observa que “más de dos tercios de los 320 millones de habitantes de la India (una quinta parte de la población mundial) son agricultores que dependen del monzón para sus cultivos”, por lo que “si el monzón llega a tiempo y dura más de lo previsto” es “la clave del problema”. Kazuji cree que las masas indias “no tienen forma de resistirse a la naturaleza”. “Ante tal inseguridad en sus vidas, el pueblo indio no tiene adónde escapar”. Esta inseguridad ha provocado su “falta de conciencia histórica, emociones desbordantes y una voluntad relajada”.

Este es un patrón común de argumentación, un patrón común de estereotipos de los indios como perezosos y emocionales. Los liberales británicos del siglo XIX afirmaban que los indios carecían de la racionalidad para gobernarse a sí mismos; estaban demasiado cerca de la naturaleza. Watsuji se inspira en esta tradición, pero sus escritos también muestran que los japoneses tienen una misión histórica específica: intentan "salvar" a Asia del dominio europeo y de su propio atraso. "Los pueblos del Sudeste Asiático nunca han logrado un progreso cultural evidente", declaró Watsuji, pero "si se encuentra la manera de romper este patrón y liberar su tremenda energía, lograrán un progreso asombroso". Escribió: "La resignación de los indios al destino despierta en nosotros la agresividad y el deseo de dominación y nos impulsa a la acción". "Basándose en esta premisa, quienes visitan la India no pueden evitar la tentación de esperar que los indios se alcen y luchen por la independencia". En este razonamiento circular, la lucha solo puede ser liderada por un pueblo cuyo clima les ha dado un temperamento diferente. Watsuji insinúa que los japoneses están mejor preparados para liderar esta lucha que los europeos. Los occidentales nunca pudieron comprender del todo el monzón, pero Japón, con su clima tropical en la periferia sur y sus entonces colonias, tuvo su propia experiencia. Watsuji no estaba solo. En el período de entreguerras, muchos estudiantes, científicos y políticos asiáticos reflexionaron sobre la relación entre naturaleza y poder, naturaleza e imperio, naturaleza y nación. Para el futuro de la India, Watsuji concluyó: «El cambio depende de la conquista del clima». Dicha conquista sería, en última instancia, una cuestión de tecnología, si no de moralidad, incluso de espiritualidad.

El sociólogo y economista bengalí Radhakamal Mukerjee tenía una perspectiva más figurativa, pero al igual que Tetsuro Watsuji, se preocupaba por cómo el clima y la ecología moldeaban la cultura. Como profesor en la Universidad de Lucknow, dedicó gran parte de las décadas de 1920 y 1930 a estudiar y escribir sobre la India rural. A Radhakamal Mukerjee le preocupaba el agua. En los últimos años, los historiadores han reinterpretado al excéntrico y erudito Radhakamal Mukerjee como un "profeta" con un sentido de vulnerabilidad ecológica y vías de desarrollo localistas, pero sus líneas generales no son particularmente claras. Fue un eugenista acérrimo; absorbió el determinismo racial y ambiental de su época y luego lo transformó, por ejemplo, al abogar por "espacio vital" (lebensraum) para "millones" de personas en India y China. No obstante, su preocupación por el equilibrio ambiental de la India fue inusual en una época de rápido desarrollo, y sus preocupaciones fueron más prácticas y concretas que las de Gandhi y otros. Alain Kamal Mukherjee escribió que «las personas, los árboles y el agua no deben considerarse separados e independientes» y condenó el «crimen» de conquistar la naturaleza, lo que a su vez «desataría fuerzas destructivas». Alain Kamal Mukherjee creía que un modelo de desarrollo sensato se centraba en «la relación entre las personas y los mundos orgánicos e inorgánicos que los rodean».

......

Total

Entrega

IVA

Otro